Die meisten Risikokonzepte sind fehlerhaft. Sie verlassen sich nur auf farbkodierte Matrizen und Bauchgefühle, während Ihr Unternehmen Millionen in gescheiterten Projekten verbrennt.

Wir haben Risikosysteme für Fortune-500-Unternehmen entwickelt und dabei immer wieder dasselbe Muster beobachtet: Teams erstellen wunderschöne Dashboards, die zwar beeindruckend aussehen, aber die eine wichtige Frage nicht beantworten können - "Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Projekt tatsächlich erfolgreich sein wird?"

Das Problem liegt nicht in der Kompetenz Ihres Teams. Das Problem ist, dass das traditionelle Risikomanagement die Unsicherheit wie eine statische Zahl behandelt, während sie in Wirklichkeit ein lebendiges, atmendes Wesen ist, das sich während des gesamten Projektlebenszyklus weiterentwickelt.

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie in Power BI einen Rahmen für quantifizierte Risiken erstellen, der tatsächlich funktioniert. Keine Theorie. Keine Floskeln. Nur die drei Kernkomponenten, die Unternehmen, die Projekte pünktlich und budgetgerecht abliefern, von denen unterscheiden, die dies nicht tun.

Das Problem mit dem traditionellen Risikomanagement

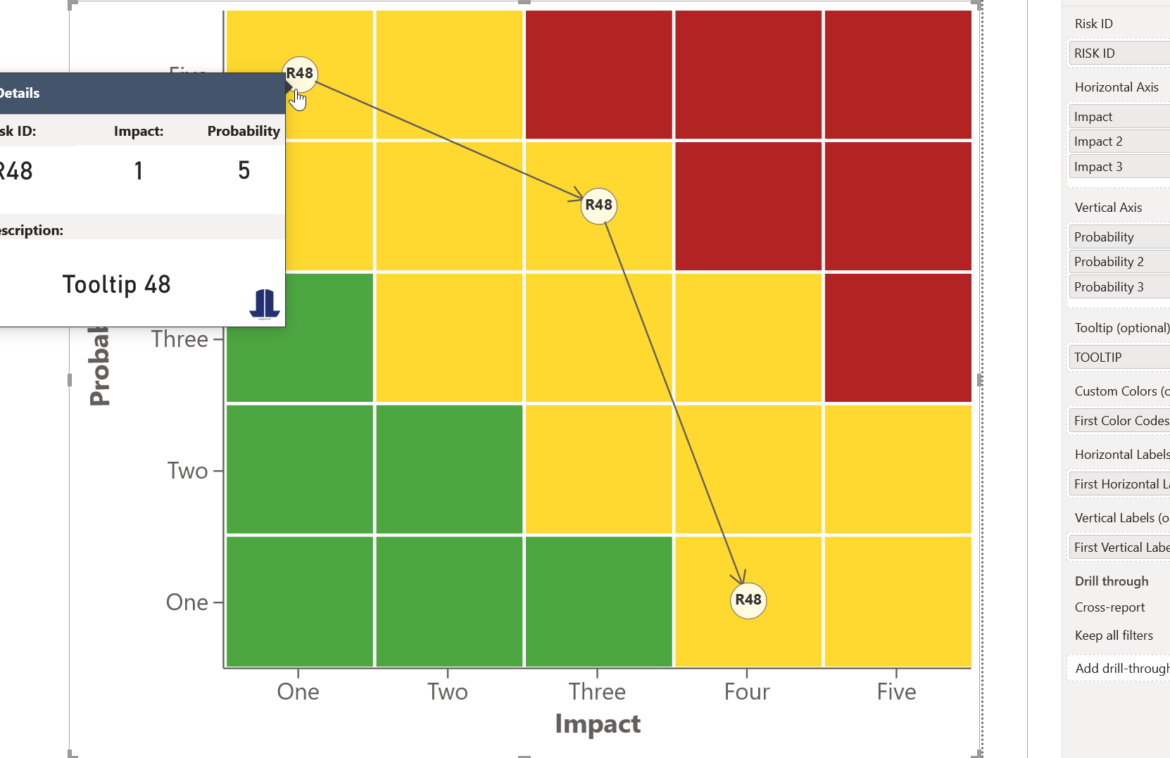

Wenn Sie in eine Projektbesprechung gehen, sehen Sie immer das gleiche Theater: rote, gelbe und grüne Punkte, die über ein Risikoregister verstreut sind. Wenn Sie jemanden fragen, was ein "mittleres Risiko" in Bezug auf die Kosten und die Auswirkungen auf den Zeitplan bedeutet, werden Sie nur verständnislose Blicke ernten.

Das ist der Fehler bei diesem Ansatz:

- Keine mathematische Grundlage: "Hohes Risiko" bedeutet für verschiedene Menschen unterschiedliche Dinge

- Statisches Denken: Risiken verstärken sich und interagieren miteinander, aber die meisten Rahmenwerke behandeln sie als isolierte Ereignisse

- Keine Datenabstammung: Sie können weder nachvollziehen, wie die Schlussfolgerungen zustande gekommen sind, noch ihre Richtigkeit überprüfen.

- Manuelle Steuerung: Risikoprüfungen finden in Sitzungen statt, nicht im Code

Das Ergebnis? Projekte, die "grün" aussehen, bis sie es plötzlich nicht mehr sind. Dann ist es zu spät, den Kurs zu korrigieren.

Wir brauchten einen anderen Ansatz. Einen, der das Risiko mit realen Zahlen quantifiziert, der verfolgt, wie die Ungewissheit durch die Projektabhängigkeiten fließt, und der die Steuerung automatisiert, damit Probleme auftauchen, bevor sie zu Katastrophen werden.

Komponente 1: Unsicherheitsfortpflanzung - Risikomathematik in die Praxis umsetzen

Unsicherheitsfortpflanzung klingt komplex, aber das Konzept ist einfach: Wenn man unsichere Dinge übereinander stapelt, wächst die Gesamtunsicherheit auf vorhersehbare Weise.

Stellen Sie sich das einmal so vor: Wenn Aufgabe A 5-10 Tage und Aufgabe B 3-7 Tage in Anspruch nimmt, beträgt die Gesamtzeit nicht 8-17 Tage. Die Mathematik ist nuancierter, weil die Wahrscheinlichkeitsverteilungen miteinander kombiniert werden.

Hier sehen Sie, wie wir dies in Power BI implementieren:

Schritt 1: Definieren von Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Anstatt zu sagen: "Aufgabe A ist ein mittleres Risiko", definieren wir es als Wahrscheinlichkeitsverteilung. In der Regel verwenden wir Drei-Punkte-Schätzungen (optimistisch, sehr wahrscheinlich, pessimistisch), um eine Beta-Verteilung zu erstellen.

Erstellen Sie in Power BI berechnete Spalten für:

- Optimistisches Szenario (10. Perzentil)

- Wahrscheinlichstes Szenario (Modus)

- Pessimistisches Szenario (90. Perzentil)

Schritt 2: Aufbau der Ausbreitungslogik

Erstellen Sie DAX-Maße, die Verteilungen mathematisch kombinieren. Für unabhängige Aufgaben in Folge:

- Gesamtmittelwert = Summe der Einzelmittelwerte

- Gesamtabweichung = Summe der Einzelabweichungen

- Standardabweichung insgesamt = Quadratwurzel der Gesamtvarianz

Bei korrelierten Risiken sind Korrelationskoeffizienten hinzuzufügen, um die Berechnung anzupassen.

Schritt 3: Visualisierung von Unsicherheitsbereichen

Verwenden Sie die Fehlerbalken und Konfidenzintervalldiagramme von Power BI, um Wahrscheinlichkeitsbereiche anstelle von Punktschätzungen anzuzeigen. Ihre Stakeholder müssen sehen, dass "3 Monate" in Wirklichkeit "2,1 bis 4,2 Monate mit einer Wahrscheinlichkeit von 80%" bedeutet.

Dieser Ansatz veränderte die Art und Weise, wie ein Kunde sein $50M-Infrastrukturprojekt verwaltete. Anstatt Budgetüberschreitungen bei der Fertigstellung von 60% zu entdecken, wurden die Kostenstellen mit hohen Schwankungen bei der Fertigstellung von 15% identifiziert und Korrekturmaßnahmen ergriffen.

Komponente 2: Lineage Trust Scores - Wissen, was man glauben kann

Nicht alle Daten sind gleich. Ein Kostenvoranschlag Ihres erfahrensten Ingenieurs hat mehr Gewicht als der eines Nachwuchsanalysten, der veraltete Annahmen verwendet.

Lineage Trust Scores quantifizieren die Zuverlässigkeit der Daten, so dass Sie Ihre Risikoberechnungen entsprechend gewichten können.

Die Funktionsweise von Trust Scores

Auf der Grundlage von vier Faktoren vergeben wir numerische Punktzahlen (Skala 0-1):

- Zuverlässigkeit der Quelle: Erfolgsbilanz der Person oder des Systems, die/der die Schätzung vornimmt

- Frische der Daten: Wie aktuell sind die zugrunde liegenden Informationen?

- Qualität der Methode: War dies eine wilde Vermutung oder basiert es auf einer historischen Analyse?

- Validierungsstufe: Wie viele unabhängige Prüfungen haben diese Daten bestanden?

Implementierung in Power BI

Erstellen Sie eine Tabelle zur Datenqualität:

- ID der Datenquelle

- Zeitstempel der letzten Aktualisierung

- Verwendete Methode (Nachschlagetabelle mit Punktwerten)

- Anzahl der Überprüfungen

- Niveau der Quellenkenntnisse

Erstellen Sie eine berechnete Spalte, die diese Faktoren zu einem zusammengesetzten Vertrauenswert kombiniert:

Trust Score = (Gewicht der Quelle * Gewicht der Methode * Gewicht der Frische * Gewicht der Validierung) / 4

Verwendung von Trust Scores in Risikoberechnungen

Gewichten Sie Ihre Unsicherheitsbereiche nach Vertrauenswerten. Schätzungen mit geringem Vertrauen erhalten breitere Konfidenzintervalle. Schätzungen mit hohem Vertrauen erhalten engere Intervalle.

Dadurch wird das Garbage-in-Garbage-out-Problem vermieden, das die meisten Analyseprojekte zunichte macht. Sie berechnen nicht nur das Risiko - Sie berechnen das Risiko auf der Grundlage der Frage, wie sehr Sie Ihren Eingaben vertrauen sollten.

Ein Kunde aus dem verarbeitenden Gewerbe nutzte diesen Ansatz, um festzustellen, dass seine "risikoarmen" Lieferantenbewertungen auf zwei Jahre alten Finanzdaten basierten. Als sie die Analyse mit aktuellen Daten auffrischten, wurden drei "grüne" Lieferanten auf "rot" gesetzt - zwei Wochen vor einer größeren Unterbrechung der Lieferkette.

Komponente 3: Governance-as-Code - Automatisierung des Sicherheitsnetzes

Die manuelle Kontrolle ist nicht skalierbar und inkonsistent. Was als Risiko eingestuft wird, hängt davon ab, wer einen guten Tag hat und wer daran denkt, es zu überprüfen.

Governance-as-code automatisiert die Risikoerkennung und -eskalation mithilfe vordefinierter Regeln, die bei jeder Aktualisierung Ihrer Daten ausgeführt werden.

Automatisierte Risikoregeln erstellen

Definieren Sie Risikoschwellenwerte als DAX-Kennzahlen, nicht als fest kodierte Werte. Beispiele:

- Haushaltsabweichung übersteigt 15% des genehmigten Betrags

- Vertrauen in den Zeitplan sinkt unter 70%

- Jede Aufgabe mit kritischem Pfad hat einen Vertrauenswert von unter 0,6

- Drei oder mehr Annahmen wurden innerhalb von 30 Tagen nicht validiert

Logik der Eskalation

Erstellen Sie berechnete Spalten, die verschiedene Antwortstufen auslösen:

- Grün: Alle Schwellenwerte erfüllt, keine Maßnahmen erforderlich

- Gelb: Ein Schwellenwert wird überschritten, Überwachung verstärken

- Rot: Mehrere Schwellenwerte überschritten, sofortige Überprüfung erforderlich

Integration mit Power Automate

Verbinden Sie Ihre Governance-Regeln mit Power Automate-Abläufen, die:

- Automatische Warnmeldungen bei Überschreitung von Schwellenwerten

- Aufgaben in Projektmanagementsystemen erstellen

- Planung von Überprüfungssitzungen mit den entsprechenden Interessengruppen

- Erstellung von Ausnahmeberichten für die oberste Führungsebene

Prüfpfad

Protokollieren Sie jede Governance-Aktion mit Zeitstempeln, auslösenden Bedingungen und ergriffenen Maßnahmen. Auf diese Weise wird ein Prüfpfad erstellt, der für die kontinuierliche Verbesserung und die Einhaltung von Vorschriften unerlässlich ist.

Ein Kunde aus dem Baugewerbe implementierte diesen Ansatz und reduzierte seine durchschnittliche Projektüberschreitung innerhalb von sechs Monaten von 23% auf 8%. Das System erkannte Umfangsüberschreitungen und Ressourcenkonflikte automatisch, anstatt sich darauf zu verlassen, dass die Projektmanager die Probleme manuell aufdecken.

Integrationsstrategie: Das Zusammenspiel der Komponenten

Diese drei Komponenten sind einzeln leistungsstark, aber bei richtiger Integration transformativ.

Datenfluss-Architektur

Strukturieren Sie Ihr Power BI-Modell mit einer klaren Datenverknüpfung:

- Quellschicht: Projektrohdaten mit Metadaten zur Vertrauensbewertung

- Berechnungsebene: Unsicherheitsfortpflanzung und Risikoquantifizierung

- Governance-Ebene: Automatisierte Regelauswertung und Ausnahmekennzeichnung

- Präsentationsschicht: Dashboards und Berichte für unterschiedliche Bedürfnisse der Beteiligten

Rückkopplungsschleifen

Schaffung von Mechanismen zur Verbesserung des Systems im Laufe der Zeit:

- Vergleichen Sie vorhergesagte mit tatsächlichen Ergebnissen, um Ihre Modelle zu kalibrieren

- Verfolgen Sie, welche Governance-Regeln Fehlalarme erzeugen, und passen Sie die Schwellenwerte an.

- Aktualisierung der Vertrauenswerte auf der Grundlage der historischen Genauigkeit der Quellen

Fahrplan für die Umsetzung

Versuchen Sie nicht, alles auf einmal zu bauen. Hier ist die Reihenfolge, die funktioniert:

Phase 1 (Wochen 1-4): Grundlage

- Einrichten einer grundlegenden Unsicherheitsfortpflanzung für ein Projekt

- Definieren Sie die Methodik der Vertrauensbewertung

- Umsetzung von drei zentralen Governance-Regeln

Phase 2 (Wochen 5-8): Erweiterung

- Korrelationsmodellierung für abhängige Risiken hinzufügen

- Automatisieren Sie die Berechnung von Vertrauenswerten

- Verbinden Sie Governance-Warnungen mit Power Automate

Phase 3 (Wochen 9-12): Optimierung

- Implementierung von Rückkopplungsschleifen und Modellkalibrierung

- Hinzufügen von prädiktiven Analysen zur Risikofrüherkennung

- Skalierung über mehrere Projekte und Portfolios hinweg

Schlussfolgerung

Beim Risikomanagement geht es nicht darum, hübsche Dashboards zu erstellen oder Checklisten zur Einhaltung von Vorschriften zu befolgen. Es geht um den Aufbau von Systemen, die Ihnen genaue, umsetzbare Informationen liefern, wenn Sie Entscheidungen treffen müssen.

Das von uns skizzierte Rahmenwerk für quantifiziertes Risiko - Unsicherheitsfortpflanzung, Lineage-Trust-Scores und Governance-as-Code - behebt die zentralen Schwächen herkömmlicher Ansätze:

- Sie ersetzt subjektive Risikobewertungen durch mathematische Modelle

- Sie berücksichtigt, wie sich Risiken zusammensetzen und interagieren

- Sie gewichtet Entscheidungen auf der Grundlage der Datenqualität

- Es automatisiert die Erkennung und Reaktion

Wir haben festgestellt, dass dieser Ansatz die Fehlerquote bei Projekten in verschiedenen Branchen um 40-60% reduziert. Der Unterschied liegt nicht in den Werkzeugen, sondern im systematischen Denken über Unsicherheit und Governance.

Ihre Projekte sind zu wichtig, um sie mit Vermutungen und monatlichen Besprechungen zu verwalten. Bauen Sie Systeme auf, die automatisch funktionieren, Probleme frühzeitig erkennen und Ihnen das Vertrauen geben, größere Einsätze zu tätigen.

Die Mathematik ist nicht mehr optional. Entweder Sie quantifizieren das Risiko richtig, oder das Risiko quantifiziert Sie.